2005年08月12日

古酒(クース)

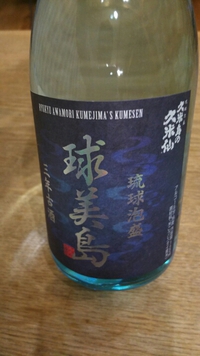

いろいろな銘柄のある泡盛ですが、「古酒」(クースと読みます)という物があります。

一般的に熟成3年以上でクースというようです。

泡盛は蒸留酒なのですが、普通の物でも、蒸留してから3ヶ月以上は熟成させるようですが、特に3年以上(長芋のになると10年とかもっと)熟成させた物が「クース」です。

この熟成が長ければ長いほど、味わいがマイルドになって旨みとコクが出てきます。

まるで、ワインのようですね。

各社ともクースづくりにはコツがあるようで、洞窟の中で寝かせたりすることもあるようです。音楽を聴かせるとか。

で、泡盛クースの特徴なのが継ぎ足し継ぎ足しながら作る「仕次ぎ」という手法です。

・新酒を何年かおきに貯蔵しておき、一番古い物を飲む。

・減った分だけ、次ぎに古い酒から移す。

・その次に古い物を2番目に移す。

・この繰り返し。

一般的に熟成3年以上でクースというようです。

泡盛は蒸留酒なのですが、普通の物でも、蒸留してから3ヶ月以上は熟成させるようですが、特に3年以上(長芋のになると10年とかもっと)熟成させた物が「クース」です。

この熟成が長ければ長いほど、味わいがマイルドになって旨みとコクが出てきます。

まるで、ワインのようですね。

各社ともクースづくりにはコツがあるようで、洞窟の中で寝かせたりすることもあるようです。音楽を聴かせるとか。

で、泡盛クースの特徴なのが継ぎ足し継ぎ足しながら作る「仕次ぎ」という手法です。

・新酒を何年かおきに貯蔵しておき、一番古い物を飲む。

・減った分だけ、次ぎに古い酒から移す。

・その次に古い物を2番目に移す。

・この繰り返し。

こうすることで、いつまでたってもクースが減らないというありがたい方法です。

このやり方は、泡盛だけみたいです。

これは、第二次大戦の激戦沖縄戦でほとんどのクース蔵が壊滅的な被害を受けてしまって、国宝級のクースは現存しません。悲しい限りです。

現存する最古のクースでも

140年物だと言うことです。

このやり方は、泡盛だけみたいです。

これは、第二次大戦の激戦沖縄戦でほとんどのクース蔵が壊滅的な被害を受けてしまって、国宝級のクースは現存しません。悲しい限りです。

現存する最古のクースでも

140年物だと言うことです。

Posted by 泡盛の杜管理人 at 06:41│Comments(1)

│泡盛について

この記事へのトラックバック

ども、わらしべですきのう屋台で飲んでたら風が強かったもんで寒くて寒くてだから、今日は長袖を着て会社にきたらすごいイイ天気で、とっても暑い世の中うまくいかないのだそして、2...

早くもネタ切れ【甕の巧より年の劫】at 2005年12月01日 15:38

この記事へのコメント

■わらしべさん

トラックバックありがとうございます。

クースというのは、売っているのも飲むだけでなく、自分で育てる楽しみもあるといいますね。自分もそのうちやってみたいです。

ところで、クースを家で自家製で作る場合に多い失敗が、栓が甘かったから、数年後に開けてみたら中が空になっていたとか、回りの臭いが移ったとか言う記事を良く目にします。

もう少しネタがあるので、そのうち記事にしてみます。

トラックバックありがとうございます。

クースというのは、売っているのも飲むだけでなく、自分で育てる楽しみもあるといいますね。自分もそのうちやってみたいです。

ところで、クースを家で自家製で作る場合に多い失敗が、栓が甘かったから、数年後に開けてみたら中が空になっていたとか、回りの臭いが移ったとか言う記事を良く目にします。

もう少しネタがあるので、そのうち記事にしてみます。

Posted by 泡盛の杜管理人 at 2005年12月01日 19:31