2006年05月02日

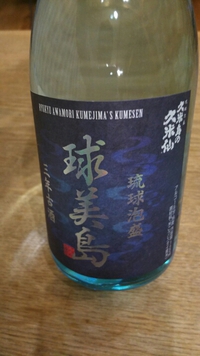

幻の泡盛「御酒(うさき)」その2

「幻の麹菌」復活への道、続きです。

1998年

6月瑞泉金、東京での真空保存が判明される。

坂口博士が沖縄で採取した麹菌は、戦後なんどか処分の対象となりながらも、奇跡的に東大分子細胞生物学研究所のコレクションに残されていた。14工場の19株、採取時の僅か3%という。採取当時14工場あったうち、現在も酒造りを続けているのは瑞泉酒造を含めて、2社(咲元酒造と瑞泉酒造)のみとなっていた。

11月

瑞泉酒造、戦前の味復活を決断。

12月

瑞泉菌、60年ぶりに里帰り。

1998年も後僅かとなった暮れに、東大での培養、分離が完了。

翌年1999年、戦前の麹菌は、故喜屋武ナヘさん宅(現、瑞泉酒造の社長宅)に届けられた。

2月

泡盛酒造メーカーの技術指導にあたる沖縄国税事務所の須藤茂俊主任鑑定官に取り寄せた菌の培養試験と分析を依頼。ところが、当初“優秀な菌株”と研究所に記されていた咲元酒造の黒麹菌では、米に繁殖しないということがわかった。

培養試験は約2ヶ月続けられたが、事態が好転しないまま終了してしまった。この結果について須藤主任鑑定官は「戦前の工場で使われていた麹菌はおそらく複数の菌が混ざっていたと考えられ、今回のように単菌ではなかっただろう」と推測した。そして明暗を分けた培養試験の結果、今回の瑞泉酒造のみが酒造りに取り掛かることになったのだ。

2月12日

今度は、シャーレではなく、本物の原料であるタイ米に菌を付けて、タネ麹作り実験。復活は望みが薄いように感じられた瑞泉菌であったが、一夜明けると、そこには見事真っ黒に奉仕を付けた。

当時の須藤博士は、「神秘を感じた」と言う。

5月10日

確率50%、原料米は最小の1tでトライアル。

胞子を付けることに成功したものの、実際の酒ができるかは不明。

他の菌が混ざってしまえばアウト。と言うことで、生産ラインをストップし、1週間かけてタンクや機械、ペン1本に至るまで工場を念入りに洗浄・殺菌する。

仕込みは、最小の1t。

5月13日

原料米のタイ米水分量に問題。

今回のポイントは、浸清前の米の水分量が鍵。しかし、3日間乾燥させても理想的な水分量(乾燥度)に達成しなかった。

5月17日

ついに仕込み。灼熱の手作業による麹作り。

感想不足で蒸し米が十分水を吸わず。天井高2mに満たない狭い麹部屋へ5人の杜氏が米と一緒に入り、麹作りが行われた。

気温約45度、湿度100%。まさに蒸し風呂状態の中、はいつくばって麹菌をまいてはかき混ぜる過酷な作業、約2時間続けられた。

5月18日

菌が繁殖せず。寝ずの3交代作業。

本来であれば、黒くなるはずの米が、なんと真っ白のまま。

高温を保てば黒麹菌は増えるが、雑菌を防いでくれるクエン酸は発生しないという、ジレンマに。

失敗かと思われた。

結果、午前0時までは高温、以降は定期的に通風し麹を乾燥させてクエン酸を発生させるという方式に。

条件は、温度をみながら15分に1回送付すると言うこと。コンピューターなどはもちろん使えない完全な人力作業。

5月19日

超低温発酵。最後のかけ。

夜明けになって、米が黒くなる。

クエン酸度良好!

峠は越えた。酵母タンクに移し、もろみにする。

ここでふたたび試練が。寝かせてうまい酒を造るために、酵母が通常働きを止める超低温の18度(通常は24度)でアルコール発酵させるという。しかし、思うようにアルコール濃度が上がらない。試験データをもとに試行錯誤は繰り返され、ここではコンピューターによる徹底した温度管理で、何とか最悪の事態は切り抜けることができた。

雑菌の混入を避けるため、杜氏は頭の1人だけとなった。

5月26日

果実香が漂う。

もろみから1週間。

タンクから甘い香りが。危ぶまれた低温発酵も成功。

これで一段落。

酒造所の一同は泣いたという。

瑞泉酒造の佐久本武社長は「60年の眠りから醒めてアルコールをこんなに作り出すとは!」と改めてよみがえった黒麹菌のパワーに驚きながらも「いい酒だと思うよ」と自信の表情を見せた。

6月1日

いよいよ蒸留の日。工場内に取材陣約50人が見守る中、戦前の黒麹菌と現代の技術で“幻の泡盛”は誕生するのか、張り詰めた緊張感の中、ついにその瞬間を迎えることに。

戦前当時の味を知る当時の会長・佐々木政敦会長が、生まれたての一番酒を口に含んだ。蒸留直後にあるはずの、鼻をつくような匂いのかわりに果実香が漂う。甘く柔らかく、「昔の酒よりうまい」。

祖父の酒に余計な名付けは無用と、銘は「御酒(うさき)」と名付けられたのだった。

1998年

6月瑞泉金、東京での真空保存が判明される。

坂口博士が沖縄で採取した麹菌は、戦後なんどか処分の対象となりながらも、奇跡的に東大分子細胞生物学研究所のコレクションに残されていた。14工場の19株、採取時の僅か3%という。採取当時14工場あったうち、現在も酒造りを続けているのは瑞泉酒造を含めて、2社(咲元酒造と瑞泉酒造)のみとなっていた。

11月

瑞泉酒造、戦前の味復活を決断。

12月

瑞泉菌、60年ぶりに里帰り。

1998年も後僅かとなった暮れに、東大での培養、分離が完了。

翌年1999年、戦前の麹菌は、故喜屋武ナヘさん宅(現、瑞泉酒造の社長宅)に届けられた。

2月

泡盛酒造メーカーの技術指導にあたる沖縄国税事務所の須藤茂俊主任鑑定官に取り寄せた菌の培養試験と分析を依頼。ところが、当初“優秀な菌株”と研究所に記されていた咲元酒造の黒麹菌では、米に繁殖しないということがわかった。

培養試験は約2ヶ月続けられたが、事態が好転しないまま終了してしまった。この結果について須藤主任鑑定官は「戦前の工場で使われていた麹菌はおそらく複数の菌が混ざっていたと考えられ、今回のように単菌ではなかっただろう」と推測した。そして明暗を分けた培養試験の結果、今回の瑞泉酒造のみが酒造りに取り掛かることになったのだ。

2月12日

今度は、シャーレではなく、本物の原料であるタイ米に菌を付けて、タネ麹作り実験。復活は望みが薄いように感じられた瑞泉菌であったが、一夜明けると、そこには見事真っ黒に奉仕を付けた。

当時の須藤博士は、「神秘を感じた」と言う。

5月10日

確率50%、原料米は最小の1tでトライアル。

胞子を付けることに成功したものの、実際の酒ができるかは不明。

他の菌が混ざってしまえばアウト。と言うことで、生産ラインをストップし、1週間かけてタンクや機械、ペン1本に至るまで工場を念入りに洗浄・殺菌する。

仕込みは、最小の1t。

5月13日

原料米のタイ米水分量に問題。

今回のポイントは、浸清前の米の水分量が鍵。しかし、3日間乾燥させても理想的な水分量(乾燥度)に達成しなかった。

5月17日

ついに仕込み。灼熱の手作業による麹作り。

感想不足で蒸し米が十分水を吸わず。天井高2mに満たない狭い麹部屋へ5人の杜氏が米と一緒に入り、麹作りが行われた。

気温約45度、湿度100%。まさに蒸し風呂状態の中、はいつくばって麹菌をまいてはかき混ぜる過酷な作業、約2時間続けられた。

5月18日

菌が繁殖せず。寝ずの3交代作業。

本来であれば、黒くなるはずの米が、なんと真っ白のまま。

高温を保てば黒麹菌は増えるが、雑菌を防いでくれるクエン酸は発生しないという、ジレンマに。

失敗かと思われた。

結果、午前0時までは高温、以降は定期的に通風し麹を乾燥させてクエン酸を発生させるという方式に。

条件は、温度をみながら15分に1回送付すると言うこと。コンピューターなどはもちろん使えない完全な人力作業。

5月19日

超低温発酵。最後のかけ。

夜明けになって、米が黒くなる。

クエン酸度良好!

峠は越えた。酵母タンクに移し、もろみにする。

ここでふたたび試練が。寝かせてうまい酒を造るために、酵母が通常働きを止める超低温の18度(通常は24度)でアルコール発酵させるという。しかし、思うようにアルコール濃度が上がらない。試験データをもとに試行錯誤は繰り返され、ここではコンピューターによる徹底した温度管理で、何とか最悪の事態は切り抜けることができた。

雑菌の混入を避けるため、杜氏は頭の1人だけとなった。

5月26日

果実香が漂う。

もろみから1週間。

タンクから甘い香りが。危ぶまれた低温発酵も成功。

これで一段落。

酒造所の一同は泣いたという。

瑞泉酒造の佐久本武社長は「60年の眠りから醒めてアルコールをこんなに作り出すとは!」と改めてよみがえった黒麹菌のパワーに驚きながらも「いい酒だと思うよ」と自信の表情を見せた。

6月1日

いよいよ蒸留の日。工場内に取材陣約50人が見守る中、戦前の黒麹菌と現代の技術で“幻の泡盛”は誕生するのか、張り詰めた緊張感の中、ついにその瞬間を迎えることに。

戦前当時の味を知る当時の会長・佐々木政敦会長が、生まれたての一番酒を口に含んだ。蒸留直後にあるはずの、鼻をつくような匂いのかわりに果実香が漂う。甘く柔らかく、「昔の酒よりうまい」。

祖父の酒に余計な名付けは無用と、銘は「御酒(うさき)」と名付けられたのだった。

こんなドラマのあった泡盛ですので、自分も飲みたいと思う声が多いのも解りますね。

桐の箱に入った、43度の復刻記念はすでに寒梅となっていますが、現在でも30度のガラスボトル入りは入手できます。

『幻の泡盛 ~よみがえる黒麹菌~』

桐の箱に入った、43度の復刻記念はすでに寒梅となっていますが、現在でも30度のガラスボトル入りは入手できます。

『幻の泡盛 ~よみがえる黒麹菌~』

Posted by 泡盛の杜管理人 at 18:39│Comments(2)

│泡盛について

この記事へのコメント

瑞泉酒造、行ってきましたよ♪

こんこんとお姫様達が眠りつづけていました。

オバーになれるその日を夢見つつ。

こんこんとお姫様達が眠りつづけていました。

オバーになれるその日を夢見つつ。

Posted by 南島中毒 at 2006年05月18日 23:27

■南島中毒さん

コメントありがとうございます。

瑞泉酒造いかれたんですか。

自分も一度いってみようと思っているのですが、なかなか機会に恵まれません。

そういえば、100年古酒を造る会というのがありましたよね。もちろん自分では飲めないんですが、夢があってよいですね。

コメントありがとうございます。

瑞泉酒造いかれたんですか。

自分も一度いってみようと思っているのですが、なかなか機会に恵まれません。

そういえば、100年古酒を造る会というのがありましたよね。もちろん自分では飲めないんですが、夢があってよいですね。

Posted by 泡盛の杜管理人 at 2006年05月19日 09:26