2009年04月20日

駒形どぜう

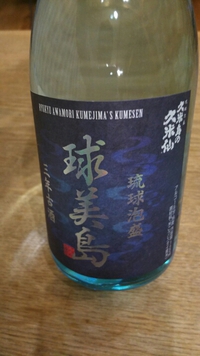

沖縄には全く関係ありませんが、酒関係の記事として。

浅草にある駒形どぜうに食べに行きました。

どぜうとは、ドジョウのことです。

東京浅草にある、創業200年の歴史を誇るドジョウ料理屋サですね。

「駒形どぜう」が創業したのは1801年のこと。徳川11代将軍、家斉公の時代です。

初代越後屋助七が18歳の時に江戸に奉公に出た後に浅草駒形にめし屋を開きました。

当時から駒形は浅草寺にお参りする参詣ルートのメインストリートであり、また翌年の3月18日から浅草寺のご開帳が行われたこともあって、店は大勢のお客様で繁盛したと言います。

初代が始めたどぜう鍋・どぜう汁に加え、二代目助七がくじら鍋を売り出すなど、商売はその後も順調に続きました。嘉永元年(1848年)に出された当時のグルメガイド『江戸名物酒飯手引草』には、当店の名が記されております。

やがて時代は明治・大正・昭和と移り変わり、関東大震災、第二次世界大戦では店の全焼という被害を受けましたが、なんとか頑張って現在まで店を続けています。

浅草にある駒形どぜうに食べに行きました。

どぜうとは、ドジョウのことです。

東京浅草にある、創業200年の歴史を誇るドジョウ料理屋サですね。

「駒形どぜう」が創業したのは1801年のこと。徳川11代将軍、家斉公の時代です。

初代越後屋助七が18歳の時に江戸に奉公に出た後に浅草駒形にめし屋を開きました。

当時から駒形は浅草寺にお参りする参詣ルートのメインストリートであり、また翌年の3月18日から浅草寺のご開帳が行われたこともあって、店は大勢のお客様で繁盛したと言います。

初代が始めたどぜう鍋・どぜう汁に加え、二代目助七がくじら鍋を売り出すなど、商売はその後も順調に続きました。嘉永元年(1848年)に出された当時のグルメガイド『江戸名物酒飯手引草』には、当店の名が記されております。

やがて時代は明治・大正・昭和と移り変わり、関東大震災、第二次世界大戦では店の全焼という被害を受けましたが、なんとか頑張って現在まで店を続けています。

ドジョウは、あらかじめ酒に入れられたのか、柔らかくなっており味が付いています。

ドジョウなんですが、全く泥臭くないです。

これに、たっぷりのネギを入れていただきます。

メニューは基本的にドジョウ。まるまるの状態のものと、骨と内臓を取り除いたものがあります。

それに、オプションで卵でとじたり、ゴボウをトッピングしたりします。

店も、粋なもので座敷に、板が渡してあって、この板の上に火鉢が運ばれてきます。

飲んだのは焼酎(銘柄不明)でした。

ドジョウなんですが、全く泥臭くないです。

これに、たっぷりのネギを入れていただきます。

メニューは基本的にドジョウ。まるまるの状態のものと、骨と内臓を取り除いたものがあります。

それに、オプションで卵でとじたり、ゴボウをトッピングしたりします。

店も、粋なもので座敷に、板が渡してあって、この板の上に火鉢が運ばれてきます。

飲んだのは焼酎(銘柄不明)でした。

Posted by 泡盛の杜管理人 at 19:13│Comments(0)

│その他の酒